编者按

2024年7月26日,“巴丹吉林沙漠—沙山湖泊群”成功列入《世界遗产名录》,成为我国第15项世界自然遗产,填补了我国世界自然遗产中没有沙漠类型的空白。随后,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平对加强文化和自然遗产保护传承利用工作作出重要指示强调,守护好中华民族的文化瑰宝和自然珍宝,让文化和自然遗产在新时代焕发新活力、绽放新光彩。

值此“巴丹吉林沙漠—沙山湖泊群”申遗成功一周年之际,阿拉善融媒推出特别报道,全面反映一年来阿拉善盟加强自然遗产整体性、系统性保护,高质高效推进自然遗产保护利用工作的亮点成效,持续放大申遗成功效应,擦亮“苍天般的阿拉善”金色名片。敬请关注。

2024年7月26日,历时七载、凝聚无数专家学者与阿拉善各族干部群众心血和智慧的“巴丹吉林沙漠—沙山湖泊群”申遗工作画上圆满句号。当日,“巴丹吉林沙漠—沙山湖泊群”成功列入《世界遗产名录》,成为中国第一个沙漠类型的世界自然遗产,也实现了内蒙古自治区世界自然遗产“零”的突破。习近平总书记强调,“要进一步加强文化和自然遗产的整体性、系统性保护,切实提高遗产保护能力和水平,守护好中华民族的文化瑰宝和自然珍宝”。这一重要指示,为阿拉善盟持续做好自然遗产保护工作指明了方向、提供了遵循。

近日,阿拉善盟融媒体中心记者深入巴丹吉林沙漠,观沙海奇观、问专家学者、访干部群众,深入了解“巴丹吉林沙漠—沙山湖泊群”申遗成功一年来,世界自然遗产保护利用的“阿拉善实践”。

全球价值

填补空白,展现中国沙漠之美

在广袤的阿拉善高原上,巴丹吉林这片总面积4.92万平方公里的沙漠,不仅拥有世界上最高大的沙山,更孕育了144个如宝石般镶嵌在金色沙海中的永久性湖泊。

作为阿拉善沙漠世界地质公园的核心景观,“巴丹吉林沙漠—沙山湖泊群”以其壮丽的沙山、星罗棋布的湖泊和独特的鸣沙奇观,成为全球沙漠地质研究的典范。2009年,阿拉善沙漠成功入选世界地质公园网络,而巴丹吉林凭借世界最高的固定沙丘、罕见的内陆淡水湖群等自然奇观,成为公园最具代表性的生态与地质名片。

“其‘突出普遍价值’不仅在于打破了传统沙漠认知,揭示了地下水与沙山共生的生态奇迹,更填补了全球沙漠类型自然遗产的空白,为研究气候变化与沙漠水文系统提供了不可替代的活态实验室。”日前刚刚结束对阿拉善沙漠世界地质公园全面评估的中国地质大学(北京)副教授孙洪艳在接受记者采访时表示,“为了更好地保护和利用巴丹吉林沙漠中珍贵的自然遗产,我们要加强沙漠湖泊和地下水监测及古气候研究,严禁在沙漠周围进行深井开采。”

“这是世界自然遗产领域的重大突破。”联合国教科文组织评估专家组成员安德烈亚斯·舒尔勒博士对“巴丹吉林沙漠—沙山湖泊群”给予极高的评价。“这是我第一次来到以沙漠为主题的地质公园,尽管旅途遥远,但我觉得这次经历是非常值得的。”安德烈亚斯·舒尔勒博士说。

科技赋能

全民参与,筑起沙海生态屏障

7月20日,中国科学院西北生态环境资源研究院研究员郭小燕团队再次来到巴丹吉林沙漠边缘,为内蒙古巴丹吉林荒漠生态系统定位观测站安装最新的监测设备。该站由中国科学院西北生态环境资源研究院与阿拉善右旗林业草原和荒漠防治局联合建立,旨在针对荒漠化机理认知和生态修复关键技术的瓶颈问题,在巴丹吉林沙漠建立涵盖水—沙—植被协同观测的荒漠生态系统研究站,为我国北方沙区沙漠化精准防治与绿色发展提供重要科技支撑。

郭小燕介绍,团队研发的“内蒙古巴丹吉林荒漠生态系统定位观测”,可连续获取巴丹吉林和腾格里沙漠各生态区大气、土壤、植被、地表水与地下水及风沙环境关键参量,为荒漠化防治和干旱区生态修复技术研发及示范提供平台。

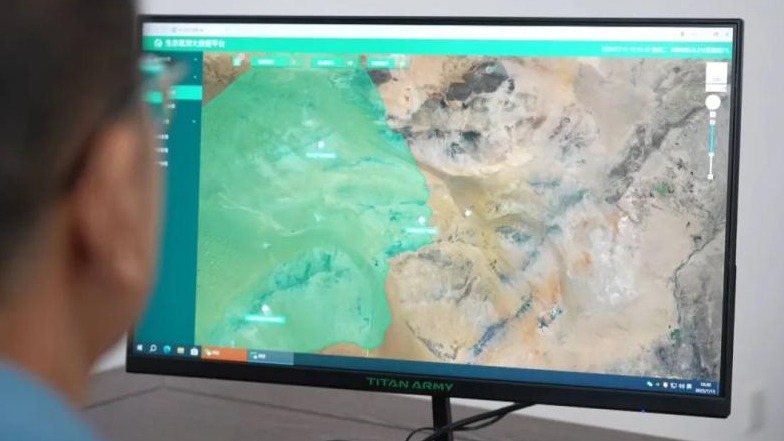

在巴丹吉林荒漠生态系统定位观测站,记者看到了实时更新的“生态智慧监测平台”。电脑屏幕上,巴丹吉林沙漠典型湖泊主要水文要素变化特征,湖泊面积及数量与降水、气温之间的关系,湖泊面积及数量的季节变化等一目了然。副站长石福年正在查看最新的观测数据并及时上传“云端”。

“我们会将通过设备监控和工作人员实地采集等方式获取的观测数据,实时发送到国家林草局、中国科学院等单位和科研机构,为更好地保护和利用‘巴丹吉林沙漠—沙山湖泊群’提供科学依据。”石福年说。

保护,不仅有专业力量的加持,还有广大牧民的参与。位于巴丹吉林沙漠腹地的庙海子,是游客们来到这里必“打卡”的景点,牧民高飞的家就在这里。如今,高飞一家在尽享旅游红利的同时,也不忘时刻保护这片宝贵的资源。“我们平时会对游客做好宣传,号召大家保护好沙漠生态环境,不乱扔垃圾,但是难免有‘漏网之鱼’。”高飞笑着告诉记者,“每天早晨五点多,游客还没起床,我和家人们就已经出动,要沿着海子转几圈,把前一天游客遗落的垃圾捡干净。”

绿色发展

保护为先,探索可持续之路

申遗成功不是终点,而是绿色发展的新起点。申遗成功一年来,阿拉善盟以制度创新筑牢生态保护屏障,通过设立专职管理机构、启动立法程序、编制总体规划等举措,系统推进“巴丹吉林沙漠—沙山湖泊群”世界自然遗产保护利用。

“我们在阿拉善右旗设立准处级世界自然遗产保护管理机构,以强化保护工作的组织领导和统筹协调;出台《世界自然遗产保护利用管理办法》,补齐世界遗产管理制度短板;启动《世界自然遗产保护条例》立法工作,为遗产保护提供坚实的法律保障;开展《世界自然遗产总体规划》编制工作,确保保护工作科学、有序、系统推进。”说起这一年的工作,阿拉善盟林业和草原局局长图布新娓娓道来。

阿拉善右旗副旗长叶斌玉介绍,“巴丹吉林沙漠—沙山湖泊群”申遗成功,为该旗经济社会发展注入了强劲动力。“我们紧紧抓住申遗成功的有利契机,坚持‘保护为先、合理利用、协同发展’原则,统筹推进自然遗产保护管理与全旗经济社会高质量发展,尤其是在旅游业发展领域成效显著。”叶斌玉告诉记者,未来,阿拉善右旗将从强化遗产系统保护与精准管理、构建全民参与的保护共治体系、深化生态科研与成果转化应用等方面入手,持续做好世界自然遗产的保护、利用工作。

从牧民的自发保护到先进的监测技术,从生态旅游的规范发展到科研合作的持续加强,“巴丹吉林沙漠—沙山湖泊群”正书写着“保护与发展共赢”、人与自然和谐共生的阿拉善故事。(王萍 包云峰 特日格勒 杨明超)