[摘要]谨以此文,纪念孙中山诞辰150周年。

短史记第566期

今年是孙中山诞辰150周年。但民间动静不大。一个很重要的原因,乃是自20世纪90年代以来,“反思孙中山”在民间知识界蔚然成风。闻孙文之名即掩鼻摇头而走者甚多。

孙氏此般遭遇,实是“时代意见”遮蔽了“历史意见”的结果——按钱穆的说法,“时代意见”乃是站在今人之立场,重在浇现实之块垒;“历史意见”则是站在古人之立场,旨在体察历史发生的真实逻辑。在今日民间知识界的“时代意见”里,孙氏的一生,是充满了争议的一生。但若是回归“历史意见”,却又不难发现,孙氏充满了争议的一生,恰是在“知难行易”中不断进化(或者说是纠错)的一生;这种进化,在方向上与时代同调,在步伐上却较时代更为超前。

试以孙氏一生最重要的“三民主义”及其所受非议最深的几个问题,综而言之:

批评孙中山“出让满洲”者,多半并不了解孙的“民族主义”的进化史

在1911年之前,孙中山为换取日本对中国革命的援助,曾一度不惜“出让满洲”。此事有诸多史料可证,毋庸赘述。大陆学术界自90年代以来,对此事也已不再避讳,如杨天石曾言:“诚然,为了中国的独立和富强,孙中山鞠躬尽瘁地奋斗了一生,这是一个无可争辩的事实。但是,也正是为了这一目的,他又在相当长的时期内,准备将满洲租让给日本,这应该也是事实。”

“出让满洲”之说,对孙中山的形象造成了巨大伤害。学术界较常见的意见认为:孙是为了“革命的短期利益”,而选择“暂时牺牲部分国家权益”(俞辛淳)。这类意见其实并不符合史实。

事实上,以1911年辛亥革命为分界线,孙中山在“出让满洲”一事上可以被区分为两个不同的阶段。前一阶段,孙的意见带有“割让”性质;后一阶段,则收缩为“租借”、“委托”性质。如:1898年,孙中山对内田良平说:“吾人之目的在于灭满兴汉,革命成功之时,即使以诸如满、蒙、西伯利亚之地悉与日本,当亦无不可。”1900年惠州起义前,孙访问日本女界名人下田歌子,请求其协助筹措军费,下田称:“革命成功后,须将满洲让与日本。”孙答:“可以”。“悉与”“ 让与”等词,都透漏出“割让”之意。1912年,孙与日人森恪密谈,据森恪之秘密汇报,内有“孙已同意租借满洲”之语;1915年,孙与日本陆军参谋长上原勇作密谈,亦强调“东三省是中国领土,主权仍属于中国”“可以满洲作为日本的特殊地区,承认日本移民和开拓的优先权。”

这种转变,自然与民国顺利继承清朝版图有关。但更重要的因素,则是孙中山“民族主义”观念的巨大进化。在1890年代,孙中山、梁启超、谭嗣同、张之洞等,俱以传统的“华夷之辨”来看待清廷和边疆地区。谭嗣同则抨击“满人视中国为傥来之物,无所爱惜”,在时务学堂散播排满思想,主张变卖外蒙古、新疆、西藏、青海作为救国之资;康有为在进呈给光绪皇帝的《日本变政考》一书中,建议光绪卖掉边疆之地来为变法筹措费用;张之洞在甲午之战后,也主张向英俄割让边疆之地以获得援助来报复日本。孙1898年向内田良平说“以诸如满、蒙、西伯利亚之地悉与日本,当亦无不可”,也是这种“华夷之辨”边疆观的产物。

至1900年代,以梁启超为代表的在野知识界引入西方带种族主义色彩的民族主义,倡导“民族主义救中国”,激荡“排满”思潮。1906年,孙中山对日人说出“中国革命目的在于灭满兴汉,中国建国在长城以内”这样的话语,正是这股以“排满”为核心内容的“民族主义救中国”思潮的产物。

至辛亥年前后,梁启超、孙中山的民族主义观念均有极大的进化。梁启超于1905年首次提出“中华民族”一词,与“排满”思潮决裂。孙因现实需要(革命党人以“排满”为发动民众的重要工具),虽然在辛亥前从未公开批评过“排满”,但1912年元旦发布的《临时大总统宣言书》,主张“合汉、满、蒙、回、藏诸族为一人”,与梁启超的意见已颇为相近。自此之后,保有“满洲主权”也成为了孙中山不可动摇的一条底线。

1920年,在对上海国民党人讲话时,孙氏的民族观再次进化。孙否定了自己辛亥年提出的“五族共和”之说,转而倡导所有民族融和为一个中华民族:“现在说五族共和,实在这五族的名词很不切当。我们国内何止五族呢?我的意思,应该把我们中国所有各民族融成一个中华民族(如美国,本是欧洲许多民族合起来的,现在却只成了美国一个民族,为世界上最有光荣的民族);并且要把中华民族造成很文明的民族,然后民族主义乃为完了。”可惜的是,孙的这种民族观,并没有被历史继承下来。①

图注:1898年,孙中山与兴中会同仁及日本友人在日本合影

借宋教仁、陈炯明来批评孙中山,也属于对史实一知半解,不了解孙“民权主义”的进化

孙中山与宋教仁、陈炯明等人之间的冲突,近年来也成为大陆民间思想界“反思孙中山”的重要载体;甚至于冒出了“宋教仁乃陈其美所暗杀、孙中山或有参与”的骇人新论。②这也是一种典型的以“时代意见”遮蔽“历史意见”的做法。

1、宋教仁的“责任内阁制”看起来很美,但没有实现的可能;孙中山的意见更有可操作性

比如,宋教仁在辛亥年坚持走责任内阁制道路,被当下大陆民间思想界视为“立宪主义”。宋的思想资源被一再发掘,当日与宋观念冲突、主张搞总统制的孙中山,则成了反思对象。然而,若能诚实回归民初的真实历史场景,并不难发现,宋教仁的“立宪主义”没有任何实现的可能性,反倒是孙中山的主张更切实际。概言之:

民国初建,对于如何将“共和”落到实处,有许多不同意见。能称之为“顶层设计”者,惟有孙中山的“军政训政宪政”、宋教仁的“责任内阁制”,以及梁启超的“开明专制”。这三份“顶层设计”的本质区别只有一点:即如何处理当时最具实力的政治势力北洋系,将其纳入“共和”的轨道。

梁启超的“开明专制”且不论。孙中山和宋教仁对北洋系的处置,简单说来,孙取合作态度,欲将之纳入“军法之治”当中;宋取对抗态度,欲组建国民党内阁,以内阁制架空袁世凯。宋的这种对抗心态,在当日毫不隐讳——1913年3月,国民党在选举中大获全胜,31岁的宋教仁踌躇满志,发表演讲:“袁世凯看此情形,一定忌剋得很,一定要勾心斗角,设法破坏我们,陷害我们。我们要警惕,但是我们也不必惧怯。他不久的将来,容或有撕毁约法背叛民国的时候。我认为那个时候,正是他自掘坟墓,自取灭亡的时候。”彼时,袁并无任何破坏共和之举,宋演讲如此走极端,直将一国总统视作仇寇,显然不当。当然,他也有自己的目的,即煽动民意来支持内阁对总统权力的架空。为获取这种支持,宋不惜扭曲事实,为袁捏造罪行,如借外蒙问题点名斥责总统和国务总理,说俄国制造外蒙问题前后,“兄弟彼时亦在北京,见事情重大,曾屡次警告袁总统及赵总理,促其从速设法解决此问题,……无如说者谆谆,听者藐藐,至今日外蒙将非我有,而政府犹日处歌舞太平之中,不知是何思想。”揆诸史实,袁政府当日已竭尽全力保全法律意义上的外蒙古主权,至于实质意义上的收回,实在当时政府的能力范围之外。宋似乎也忘了,外蒙问题爆发之初,其本人及国民党也曾高度拥护政府的处置策略。及至选举结果出炉,国民党大获全胜,宋有望组阁,才一变之前的态度,转而激烈抨击袁政府。针对这种翻脸,梁启超当日曾撰文讽刺:“明知其事之不可为,而必发峭激之论,以博一时庸俗人之称誉”。

宋氏或许觉得,尽可能抹黑袁政府的内政外交,可以为其组阁赢得更多的民意支持。有了这些民意支持,内阁制就能获得巩固,对总统权力的架空就能落到实处。但问题在于:其一,北洋系是纯粹的武人集团,其力量相对民党具有压倒性优势,且对政党政治隔膜,几乎不参与政党活动;宋氏政党政治的游戏规则,北洋武人未必认同。其二,宋氏争取到的民意也相当有限。当日选举,有选民资格者不过10%,这10%当中,有多少人真心关心国家的前途和命运,也很可疑——据《顺天时报》报道,甘肃某县长接到上级“调查选举人札”的公文后,以为是要在境内挑选“举人”,回复曰:本县文风不振,贡生、监生倒有,举人却一个也无。基层官僚尚且昏聩如此,底层民意对选举的认知如何,可想而知。其三,即便是袁世凯,其统合武人集团的能力,也属有限,仍需高度依赖物质笼络,故屡有对外借款的无奈之举。宋氏欲纯以《约法》为倚仗,架空袁世凯、收服北洋武人集团,造就一种政党政治,理想虽美,却实无任何成功的希望。

宋氏曾言:“不能因人的问题以法迁就之,亦不能因人的问题以法束缚之。吾人只求制定真正的共和宪法,产出纯粹的政党内阁,此后政治进行,先问诸法,然后问诸人。”这是理想主义者的话语。相比之下,孙中山的意见,要现实得多。胡汉民曾以孙中山代言人的身份,与宋教仁有过一番辩驳。胡汉民主张美国式的共和,因为“美以十三州联邦,共和既定,即无反复。”宋氏回应:“君不过怀疑于袁氏耳。改总统制为内阁制,则总统政治上之权力至微,虽有野心者,亦不得不就范,无须以各省监制之。”胡汉民反驳:“内阁制纯恃国会,中国国会本身基础,犹甚薄弱,一旦受压迫,将无由抵抗,恐蹈俄国一九0五年后国会之覆辙。国会且然,何有内阁?今革命之势力在各省,而专制之余毒,积于中央,此进则彼退,其势力消长,即为专制与共和之倚仗。倘更自为削弱,噬脐之悔,后将无及。”略言之,胡汉民主张总统制和地方联邦分权制并行,中央与地方互相制约;宋教仁则主张内阁制和中央集权制,以内阁架空总统,以中央架空地方。宋氏沙上造塔,固然能因其理想主义色彩而得“时代意见”之青睐,却远不如孙氏的意见有可操作性。③

2、陈炯明的“联省自治”看起来也很美,实际上无益于时局;孙中山的“县自治”更为务实

孙中山与陈炯明在1920年代的冲突,也是相似的情形。陈炯明的“联省自治”理论被后世赋予了理想主义色彩,而得到“时代意见”的青睐;作为对立面的孙中山,则成为反思对象。但若揆诸“历史意见”,则可知陈炯明的“联省自治”,未必比孙中山当时所主张的“县自治”更高明。

孙、陈分歧的实质,是通过何种手段,消灭军阀,结束战乱。陈所主张的“联省自治”,在1920年代是一种风潮。以梁启超为代表的知识分子,是鼓吹此说的舆论主力。其基本思路是:“一方面由各省自己制定省宪,依照省宪自行组织省政府,各省实行自治;另一方面,由各省选派代表,组织联省会议,制定一种联省宪法,借联邦制来实行国家的统一。”《东方杂志》1922年曾刊文揭示该股风潮骤起之缘由:“联省自治运动的勃兴,其主要关键,全在西南方面军人,与不满于现政府的名流政客之相互的联合。易言之,联治派之所以能如此声势赫赫,实由于拥有实力者,与宣传这主义者互为表里与互相利用所致……前者之所以赞成联治,在希望割据分治,不受中央的管辖,而实际足以牵制中央。后者之所以鼓吹联治,其动机固不一,而其中一部分人想利用联治的旗帜,为公开的活动,以攻击现政府,攫取政权,要亦不可讳言。”在武人与文人的合作下,包括湖南、四川、浙江、广东、福建、江苏、江西、安徽等省在内的大半个中国,当日都曾竖起过“联省自治”的旗帜。在该理论的荫蔽之下,军阀们若力能进取,即高喊武力统一;若仅能自保,则退倡联省自治。如孙传芳占领浙江后,联合八省督军宣布自治,却将本身自治领袖驱逐到了上海;川军诸将驱逐滇军后,也高倡自治,但除拟出一部《四川省宪法草案》,什么动作都没有。

相比之下,孙中山所主张的“县自治”更为务实。既足以落实民权、亦可防范军阀坐大。在落实民权方面,孙曾列举了应该搞“县自治”而不是“省自治”的四条理由。这些理由,即便在今天看来,也仍具现实价值,相当中肯:

“第一,以县为自治单位,所以移官治于民治也。今既不行,则中央及省仍保其官治状态,专制旧习,何由打破?第二,事之最切于人民者,莫如一县以内之事,县自治尚未经训练,对于中央及省,何怪其茫昧不知津涯。第三,人口清查,户籍厘定,皆县自治最先之务。此事既办,然后可以言选举。今先后颠倒,则所谓选举,适为劣绅,土豪之求官捷径,无怪选举舞弊,所在皆是。第四,人民有县自治以为凭藉,则进而参与国事,可以绰绰然有余裕,与分子构成团体之学理,乃不相违。苟不如是,则人民失其参与国事之根据,无怪国事操纵于武人及官僚之手。”

在消灭军阀方面,孙认为“联省自治”是完全无能为力的:“以中国各省之土地与人民,皆比世界各小国为大而且多;故各省之自治,可不依附中央而有独立之能力。中国此时最可虑者,乃在各省藉各自治,实行割据,以启分崩之兆耳。故联省自治之所以不适于今日之中国耳……今日之所称为联省自治者,如果成立,则其害:上足以脱离中央而独立,下足以压抑人民而武断,适足为野心家假其名而行割据之实耳。”南京国民政府成立后,一再要求“省自治”形态下的云、桂、晋、川各系军阀实施“县政自治”,其缘由也正在于此。④

3、因现实环境的变化,孙中山的意见也发生转变,不能以此指责孙“毫无原则”

从与宋教仁冲突,到与陈炯明交恶,孙中山的观点其实有所“进化”。如前所述,民初之际,孙主张总统制和地方联邦分权制并行,中央与地方互相制约;到1920年代,孙却转而反对带有联邦分权色彩的“联省自治”,主张打倒军阀重建中央,实行县自治。这种转变,非是“出尔反尔”、“毫无原则”,而是“一个实行家”(胡适语)不受教条之束缚,因应现实环境的变化而不断自我修正的结果——民初,中央政府力量尚在,袁世凯亦有威望,故民权的实现可寄托在中央与地方的权力制衡上;至1920年代,中央政府已然破产瘫痪,失去制约的军阀反成了实现民权的障碍。

4、孙中山“民权主义”最重要的一次进化,是意识到了民权的本质,乃具体而微的训练

顶层设计之外,孙中山在民权主义方面另一个重要的“进化”,是意识到了民权就其本质而言,是一种具体而微的训练。1916年,孙氏参考美国的“罗伯特议事规则”,亲自动手为国人编写了一本教人如何开会的通俗教材,名曰《民权初步》。孙希望国人明白:“民权”需要练习,要把“民权”从口号落到实处,第一步就是先要先学会怎样开会。在中国近现代政治人物中,孙是唯一一个曾致力于教民众如何民主议事之人。可惜的是,“罗伯特议事规则”经上百年的不断修订后,已成为使用极为广泛的民主议事模式;而孙遗留的《民权初步》,却长期未能引起国人的兴趣与注意。1940年代,熊式辉还在无奈感叹:如果开乡民大会,“以我的经验,在开会的时候或者是没有人,有人也开不好会,只有打架。”“我们中央执行委员会的会议就没开好过,不要说那些农民。”惟胡适曾评价称,孙的所有著作中,《民权初步》最为重要,“我完全同意他的看法,民主议会程序,实在是实行民权政治的‘初步’。”直到1950年代,台湾推行“地方自治”,《民权初步》始获关注,为日后台湾的政治转型打下了民间基础。⑤

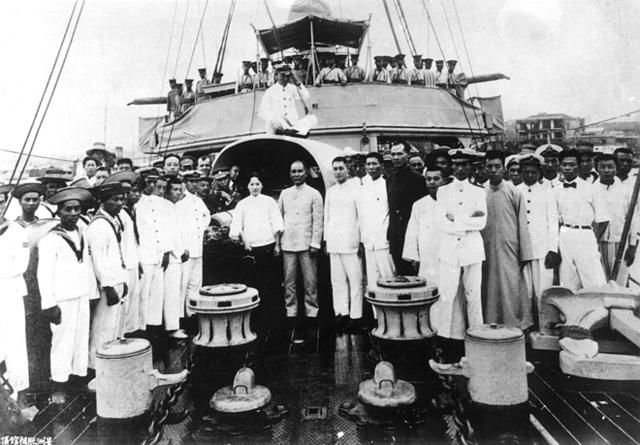

图注: 1923年8月14日,孙中山、宋庆龄在永丰舰上与海军官兵合影

指责孙中山联苏“立场激进”者,往往没有注意到孙的“民生主义”思想正日趋向保守一侧进化

晚年选择与苏联合作,立场“激进”,也使孙中山饱受争议。但若能暂时抛开“时代意见”,回归“历史意见”,亦可知表面上“激进”的孙,其实质仍然相当“保守”。

譬如,“联俄”期间,孙常言及“民生主义就是社会主义”,提倡土地国有、耕者有其田。但对当日青年最热衷的“社会革命”(尤其是土地革命),孙却不敢苟同。孙的理解是:

“我们国民党在中国所占的地位、所处的时机,要解决民生问题应该用什么方法呢?这个方法,不是一种玄妙理想,不是一种空洞学问,是一种事实。……我们要拿事实做材料,才能够定出方法;如果单拿学理来定方法,这个方法是靠不住的。……在中国的这种事实是什么呢?就是大家所受贫穷的痛苦。中国人大家都是贫,并没有大富的特殊阶级,只有一般普通的贫,中国人所谓‘贫富不均’,不过在贫的阶级之中,分出大贫与小贫。其实中国的顶大资本家,和外国资本家比较,不过是一个小贫,其他的穷人都可说是大贫。”⑥

孙的“中国人只有大贫与小贫”的判断,与红色经济学家薛暮桥1932年对江南农村的考察所得结论,完全一致。薛在《江南农村衰落的一个索引》中写道:在他所考察的地区,“中等地主之能收支相抵不致沦入债丛者,亦已寥若晨星。……留居乡间之中小地主,日渐没落,其自身反受高利贷之压迫。今年农民、新华两银行之抵押贷款,几全以地主为其对象,且所借款项,无一投资农业,多用于还债、押会及各种消费事项。”如此全面贫困之下,劫富济贫式的“社会革命”,虽能掀起滔天波澜,但并不能真的拯救民生。故此,孙认为中国完全不需要引入苏俄式的以“阶级斗争”为主要内容的社会革命——在《孙文越飞联合宣言》中,孙明确表示苏维埃制度“不能引用于中国”;中国实业尚未发达,阶级斗争也“用不着”。

孙有如此“保守”的认知,也是不断“进化”而来的。孙早年的思想要“激进”得多。1896-1899年,孙流亡欧洲,正值社会主义运动蓬勃之际。孙深受其影响,成为最早向国人介绍社会主义学说的那批人中的一员,如梁启超所言,“孙逸仙,他不是个学者,他眼光极锐敏,提倡社会主义,以他为最先。”1903年,孙流亡日本,又与幸德秋水等人过从甚密,对社会主义的兴趣更增。1905年,孙访问第二国际书记处,请求第二国际“接纳他的党为成员”,在稍后的另一封信中,孙又请求第二国际“让中国成为世界上第一个社会主义国家。”不过,这种“激进”没有维持太长时间。1912年4月16日,孙在上海南京路同盟会机关演说时,已明确表示,自己所倡导的“民生主义”,不反对资本,也不反对资本家——“吾人之所以持民生主义者,非反对资本,反对资本家耳,反对少数人占经济之势力,垄断社会之富源耳。”虽然主张铁路国营、土地国有,但也是有前提的,即政府必须是民权政府,而断不能是满清这样的专制政权——“满清政府者,君主专制之政府,非国民公意之政府也。故满清政府之所谓国有,其害实较少数资本家为尤甚。”⑦

知难行易,孙是一个“时代的先行试错者”,是一个“实行家”,其思想不断进化,一直走在所处时代的前沿

综上,与其说孙中山是一个“时代的先行者”,不如说他是一个“时代的先行试错者”。时代整体认知的局限,往往也是孙的个人认知的局限;惟孙最终能超越时代,留下迄今仍极有价值的思想遗产,则殊为不易。孙所处的时代,乃中国千年未有之大变局,“知难行易”,是那一代知识分子在救国之路上最痛切的感受。今人之“时代意见”,固然能找出先行者诸多的行差踏错;但在“历史意见”里,梁启超的感慨却是“天下惟庸人无咎无誉”;胡适亦抱屈云:“中山先生一生所受的最大冤枉,就是人都说他是理想家,不是实行家。”在“知难行易”里,孙的一生,是多变的一生;在这多变之中,孙自有坚持,这坚持,即努力做一个不断进化的爱国者。

也惟知难行易,今人回顾孙中山当年的摸索与进化,应更多地给予“同情之理解”,而非粗暴的“对错之鞭挞”。

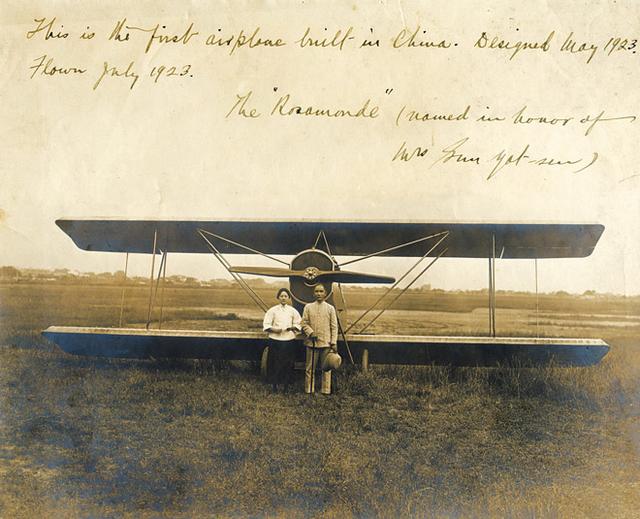

图注:孙中山(右)与宋庆龄在1923年赴广州为中国自行组装的第一架飞机[洛士文]号举行开幕仪式

注释

①更详细的论述,可参考:谌旭彬,《孙中山“出让满洲”一事,该怎么评价?》,短史记第541期。②此说之荒诞不经,尚小明教授有系列论文进行了廓清:《陈其美主谋杀宋谬说之流传》(《历史教学(高校版)》2015年第9期)、《洪述祖——“刺宋案”唯一主谋》(《史学集刊》2016年第1期)、《“宋案”中之袁世凯——何曾主谋刺宋》(《史学月刊》2016年第2期)、《疑心生暗鬼——赵秉钧如何被“误”为宋案主谋》(《近代史研究》2016年第2期)。③更详细的论述,可参考:谌旭彬,《纪念宋教仁不必贬损孙中山》,今日话题历史版第136期。④更详细的论述,可参考:杨津涛,《别再拿陈炯明来黑孙中山》,短史记第255期。⑤更详细的论述,可参考:谌旭彬,《转型中国·1917:孙中山手把手教民众搞民主》。⑥《孙中山全集 第9卷 1924.1-1924.3》,中华书局,2011,P381。⑦《孙中山全集 第2卷 1912》,中华书局,2011,P338。